实证西域为中国固有领土之③ | 寻找汉代西域都护府遗址,考古发掘取得重大突破!

西汉设置西域都护府,标志着新疆地区正式纳入中国版图,这是中国历史进程中的一个重大事件,对西域地区稳定、经济发展、文化进步发挥了重要作用。汉代是如何治理西域的?考古发掘揭示了哪些生动鲜活的历史场景与细节?“西域都护府遗址群”概念有何意义?中国民族报“道中华”近日对北京大学考古文博学院教授、北京大学丝绸之路考古研究中心主任陈凌进行了专访。

记者:西汉中央政府设立西域都护府,标志着新疆地区正式纳入中国版图,具有重要历史意义,请您介绍一下西汉经略治理西域的历史概况。

陈凌:其实西域与中原的联系,要远远早于张骞通西域、汉武帝开拓西域。西域与中原早期的密切联系是西汉后来能够对西域进行管理的一个重要历史基础。西域的城邦或游牧民族与中原的沟通联系一直保持不断,用我们今天容易理解的话来说就是民心相通、文化相融。西域地区绿洲城邦体量相对比较小,力量比较弱,需要与周边交往,这是保证他们经济发展的必要条件。

秦汉时期,控制西域的是匈奴,作为游牧民族,匈奴的经济比较单一,进入西域主要是征收赋税,这给塔里木盆地周边地区的绿洲城邦带来很大困难。在这种背景之下,他们更愿意与中原进行交往。西汉经过汉高祖、惠帝、文帝、景帝,到汉武帝时期已经积累了相当强大经济基础和政治力量,于是开始反击匈奴。先从内蒙、青海这一线设置烽燧,进行屯田,一步步向西北推进。

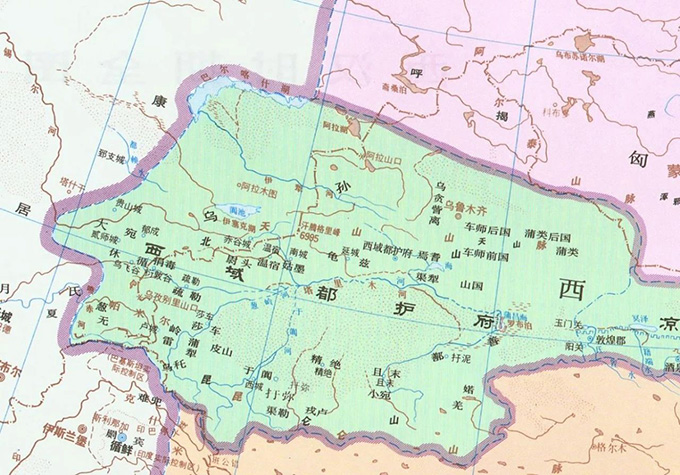

到了汉宣帝的时候,匈奴衰落了,匈奴在西域的力量退缩,西域对西汉的依赖进一步增强,西汉的烽燧系统、通信保障体系与屯田系统推进到了天山南北。宣帝神爵二年(公元前60年)建立西域都护府,一切水到渠成。除了西域都护府之外,还设置戊己校尉以及其他屯田校尉官,一套有效的管理体系建立起来,能够实现对西域的有效治理。当然,西域都护府行政管理体系也是一个逐渐完善的过程。西域都护府的设立,标志着新疆地区正式纳入中国版图,成为中国领土不可分割的一部分,自此以后历代中央政权都将西域视为故土,行使对西域的管辖权。

记者:近年来,您一直带领团队在寻找西域都护府遗址,您负责考古发掘的卓尔库特古城,与汉代西域都护府治所乌垒城的地理位置高度重合,二者是什么关系?

陈凌:西域都护府是西汉中央政府在西域设置的最高管理机构,它的意义不是长城烽燧、戊己校尉可比的。由于后来形势变化与交通道路改变等原因,西汉都护府乌垒城逐渐湮没无闻。自清代以来,大家都在寻找西域都护府,一直没有找到。黄文弼先生推断定在野云沟和策大雅一带,谭其骧先生主编《中国历史地图集》对乌垒城的定位采用了这种方案。也有个别学者提出不同的意见,但不是没有经过考古验证,就是被考古工作证明是不正确的。无论哪一种观点,都和文献记载不符,和实际的遗址不符,和当时的建筑形制与地理环境也不符。为什么我会带队去挖掘卓尔库特古城?前期我通过地理考察、文献记载进行逐步计算,最后推算确定这个位置。2018年,经国家文物局批准由北京大学考古文博学院、新疆文物考古研究所组成联合考古队启动了“考古中国”重大项目之一的“西域都护府考古”项目。

经过多年考古工作,至少可以得出一些重要结论。

第一,卓尔库特古城是非常高等级的城,这座古城是内、外、高台的三重城结构,位于内城城墙东部的高台城址为核心部分。卓尔库特古城是巴州境内(巴音郭楞蒙古自治州)最大的一座古城,体量非常大,这是前人所不知道的。

第二,卓尔库特古城使用的建筑材料、土坯的体量是目前见到最大的尺寸,土坯是按照汉代的量尺来制作的,非常规范。卓尔库特古城的墙都是按照汉代的标准建的,它的建筑规制,明显遵循中央王朝的尺度。要建立这么大规模的城,由这么规整的土坯垒筑,支撑它的政治经济力量一定非常强大,不是轻易能办到的。

第三,卓尔库特古城使用的时间段是在战国到魏晋,主要时间段恰在两汉。两汉时期是卓尔库特古城最繁盛的时期,魏晋时期衰落。这个繁盛期恰与西域都护府的时代相吻合。比较可惜的是目前没有出土文字证据,这与该地区的盐碱太大有关,也与城市变迁有关,魏晋时期该城有大量改造,我们后面还需要进一步发掘。

另外,我想说的是,汉代经略治理西域是一个系统性的工程,不是单一建设,以前大家的目标是寻找西域都护府治所,这是狭义上的西域都护府。西域都护府作为中央派驻管理西域的最高军政机构,它下面有一套系统,它所管辖的城邦、城镇、烽燧邮驿系统、屯田系统等都是西域都护府的组成部分,所以我提出“西域都护府遗址群”概念。

西域都护府是龙头,下面隶属的不同系统与之都有关系,它统辖范围内各地城镇均应给予考量。西域都护府的研究应该着眼于整体,不应仅限于单个遗址,如果某个具体城址可以确定其年代、性质,都是对整体研究的推进,或者说对勾勒两汉时期中央政府有效治理西域的面貌都是有帮助的。卓尔库特古城的发掘对于确定西汉西域都护府治所遗址迈出了重要一步,对于研究中央王朝治理新疆、丝绸之路古代城市考古具有关键性意义。

记者:西北地区出土了很多汉代简牍,这些简牍中揭示了哪些关于汉代对西域治理的内容?

陈凌:新疆出土的汉简主要集中在沙漠地区,因为那里干燥能够保存下来,西河地区出土了很多汉简,主要是在关垒,驿站等地点,像肩水金关汉简,悬泉汉简都属于这种类型,长城烽燧沿线也出土了汉简。这些汉简有的是传达中央政令,属于下行文书,还有反映迎来送往,各种接待的内容,也有反映日常运行的内容。

这些汉简所承载的信息都能够体现中央政府对西域的管理,例如,朝廷使者是如何行路的,需要多少人手,供给多少粮食,马匹如何,生病了怎么治疗,一站一站地传递,严格遵守汉代交通制度管理。再比如,外国使节来华,他们进贡的物品如何,随从人员如何,怎么接待,都有严格的规定。国家政令从河西往西域传递,一层层地抄写传达,一直到达基层,这个过程看得很清楚。

驻守长城烽燧沿线的城镇都有大量的官员和居民,他们把中原内地的基本教育带进来。《仓颉篇》《急就篇》是汉代启蒙识字书,在西北汉简里都有反映。楼兰汉简有《论语·公冶长篇》,都是由中原到河西再到西域,逐步传播的,这是文化认同在制度上的体现。汉简本身就体现了国家对西域的管理,在不同的汉简类别中,它的尺寸和书写方式是不一样的,用语也不一样,像楼兰出土的汉简规格,严格按照朝廷制度规定进行制作和书写。

我们在汉简可以看到军政日常运行的很多细节:每个士兵每天供给多少粮食;一匹马老了,怎么淘汰处理掉;水利设施怎么搞,应该供应多少水;弓箭坏了怎么修理;每天什么时候举烽火;管理区域的居民情况如何等等,这些细节问题都有记载。

汉简中展现出严格的汉朝制度,与中央政府颁布的法令高度一致,从使者往来、文化学习、法律制度、日常管理、使用行政文书的基本格式、传播的命令,都能够证明中央政府对西域施行了有效的治理。

记者:从考古发掘的文物样貌来看,反映了西域与中原怎样的文化交流互动?

陈凌:以往受西方影响,总是说有多少东西沿着丝绸之路传到中原,忽略了很多中原器物向西传播。这类文物非常多,以往大家重视不够。中原文物向西域传播,笼统来讲分为两大类,第一类是能够看到的器物,另一类是不可见的器物,是隐形的制度。就可见的器物内容而言,早在史前,天山南北的巴州(巴音郭楞蒙古自治州)、哈密这一带的陶器与河西地区的陶器有非常密切的关系。到了两汉时期,我们依旧可以看到大量从河西传过来的陶器。卓尔库特古城出土的汉代器物具有长安地区典型特征。近年来新疆还发现一些中原式的汉代的瓦当、板瓦、筒瓦等建筑构件,同样说明随着中央政府有效治理的推进,中原式的城镇、中原的建筑风貌逐渐在西域地区流行起来。

当然,这背后也是中原建筑技术在西域地区的传播。在库车出土的建筑遗址可以发现它们是按照中原规制样式进行修建的。虽然汉代的一些城和建筑看不到了,但是我们可以合理地推导他们当时的生活空间,他们的建筑和生活受到了中原文化的很大影响。我曾写过文章,指出高昌城九个城门的名字是模仿汉代长安城城门的名字,这是文化认同的影响。

西域的地方首领和贵族,他们穿的衣服经常出现汉字装饰图案,他们用的公文文书语言,也是汉语。魏晋隋唐时期吐鲁番地区墓葬壁画具有中原内容与风格。我们可以推想,他们的墓葬壁画有山水花鸟,人物的生活,他们生前肯定也有这种生活方式。另一方面,我们也可以看到,中原和西域地区道路通畅以后,西域地区的艺术文化(如音乐、舞蹈、绘画)、工艺技术(如纺织、玻璃制造、金属工艺等等),以及祆教、佛教也陆续传入中原地区,丰富了中原地区的物质和文化生活,并汇入了中华文化之中,对后世影响深远。

有一点值得指出的是,无论是中原传入西域的物质和文化,还是西域传入中原的物质和文化,都不是简单的单向过程,而是来回往复地传播与交流,往往是你中有我,我中有你。也正是在这种过程中得到不断升华发展,展现了各族人民共同的智慧,也展现了各民族文化密不可分的联系。

陈凌,北京大学考古文博学院教授、北京大学丝绸之路考古研究中心主任。

陈凌,北京大学考古文博学院教授、北京大学丝绸之路考古研究中心主任。

潘璇 编辑

中央统战部

中央统战部

中国政府网

中国政府网

京公网安备11010102005982号

京公网安备11010102005982号