这本《金藏》,或许见证了汉藏文化交流的历史时刻

这两部《金藏》与《赵城金藏》有着怎样的联系呢?它是什么时期印刻的呢?又是如何从西藏来到民族文化宫的呢?

今天,让我们带着这些问题,走进这部经卷,一起去探寻背后的故事吧!

一提到《金藏》,大家首先想到的便是《赵城金藏》,因其刻于金代,后在山西省赵城县广胜寺被发现,故取名《赵城金藏》。这部国宝级《金藏》,自1933年被发现至今,备受世人关注。在它的身上有“崔法珍断臂募刻”的典故,更有抗日战争时期“军民协力护经卷”的感人故事。《赵城金藏》之珍贵,不仅仅因其历史悠久、卷目完整,是当今世界的孤本,更是因为从古至今,有太多的人为保护文物付出了艰辛与努力。在向达教授《记赵城藏的归来》一文中,有这样一段话:“看看展览的古代经卷,似乎每一卷上都染有人民战士的血花,才渐渐明白文物的保存不是容易的事,而人民所创造出来的东西,也只有靠人民的力量才能保存,才能光大。时间的考验,英雄帝王,象电光石火,终不免黄土一抔,人民却永垂不朽,人民所创造的也永垂不朽。”

寻找散存于全国各地《赵城金藏》的流散卷帙是文物古籍保护者一直在做的事情。新中国成立初期,在一次对西藏的文物普查中,又发现了另一个版本的《金藏》,因其发现于西藏萨迦寺,故取名为《萨迦金藏》,这部经卷的发现,又对《赵城金藏》的研究起到怎样的作用呢?

1959年9月,原文化部组织的西藏文物调查团在西藏萨迦北寺大殿侧室发现了31种,计555卷卷轴式装帧木刻雕印本佛经。(因重出《佛说慧上经》王毅记载为32种)

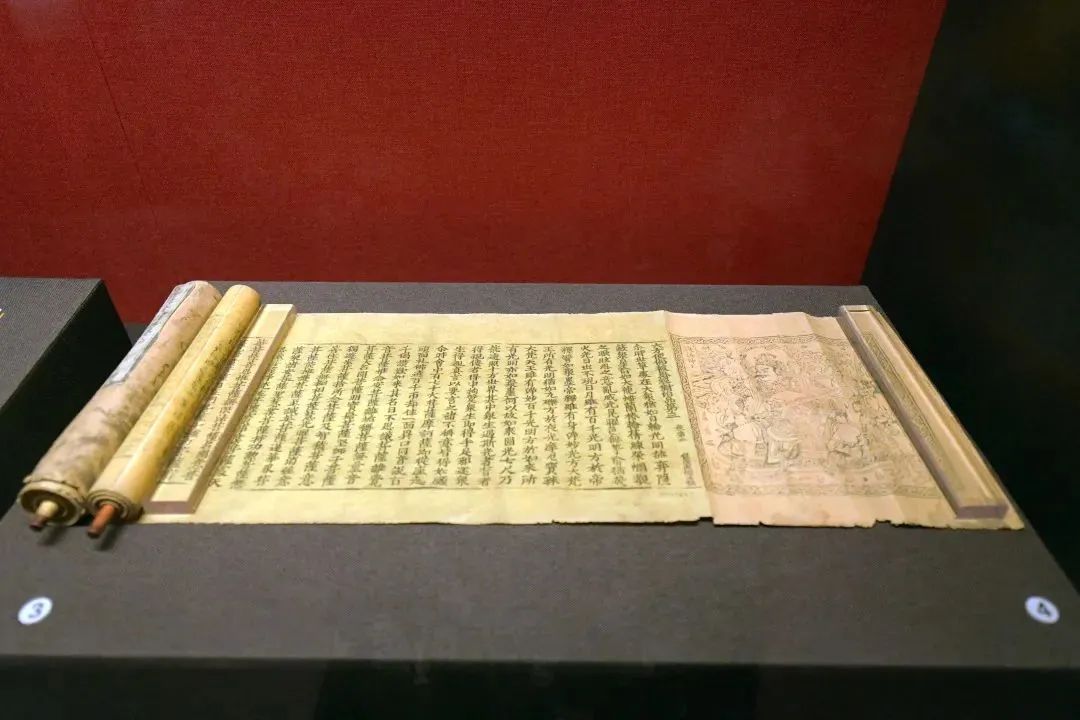

这些经卷用千字文编排,由“天”字帧起,至“羽”字帧为般若部诸经,中间有部分缺失;“翔”字帧至“裳”字帧为宝积部诸经;“章”字帧为《华严经》;“鸣”字帧、“食”字帧及“覆”字帧均为五大部外诸中单译经中的各经以及“衡”字帧的《本生心地观经》。经卷刻工比较草率,字体不一,版心高度不等,每版行数和每行字数也不统一,但每版23行,每行14字者为多。每卷前附护法神王木版刷印扉画一幅,个别卷末附有木戳愿文。

《大般若波罗密多经卷二》卷末木戳愿文:“蒙哥皇帝福荫里,燕京南卢龙坊居住奉佛弟子权府张从禄妻王从惠洎女张氏感如来之咐嘱,贺圣朝之弘恩,发心施财,命工印造释迦遗法三乘贝叶灵文一大藏,成(盛)一(以)黄卷,贮以琅函,安置在京大宝集寺,祈斯圣教永远流通,恭为祝严(釐)皇帝圣寿无疆,后妃储嗣太子诸王德超五帝,道迈三皇,长为九天瑞应,永作乾坤之主。伏愿满宅台眷荣花不坠于千秋,富贵恒超于万代,三涂八难,息苦停酸,九友(有)四生,速悟无生法忍。丙辰年六月朔。”

从此愿文中,我们可以看到两个重要信息:1、印藏时间:文末提到“丙辰年六月朔”,即蒙哥皇帝的六年六月下旬,也就是1256年,以此推断,印藏的时间不会晚于1256年。2、印藏地点:施财印藏之人住燕京南卢龙,将此藏安置于燕京的大宝集寺,故推断此藏印造的地点应该也在燕京。

▲《赵城金藏》

▲馆藏《金藏》

经研究,《萨迦金藏》的千字文编次与《赵城金藏》的编次完全一致。其次,不论从版式、字体、刻工等方面的判断,基本上可以肯定的是,《萨迦金藏》是《赵城金藏》藏版入燕京后补雕的印本。虽然两部《金藏》的扉画不同,但《萨迦金藏》和《赵城金藏》扉画情况类似,是采用元代补雕印本附加的装帧形式。《萨迦金藏》残卷中的某些卷册,恰好可以补上《赵城金藏》早已缺失的部分,所以《萨迦金藏》属于《赵城金藏》同一版本的不同印本。

1982年,在国务院古籍整理规划小组的支持下,《中华大藏经》编辑局成立,由任继愈先生主持编撰,其定下的编撰原则是:以《赵城金藏》为底本,用《房山云居寺石经》《碛砂藏》《高丽藏》等孤本、珍本、善本补充对勘,力求成为最精最全的版本,而民族文化宫珍藏的这套《金藏》作为《赵城金藏》的组成部分,其珍贵性是不容质疑的。为此中国社会科学院世界宗教研究所在1982年11月查阅了民族文化宫所藏全部《金藏》,并作出了详细目录。在此基础上,1983年2月底完成翻拍工作。

既然此《金藏》印造在燕京,安置于燕京,那么,它是何种原因来到西藏的呢?这个已经无从考证。有专家推断,这套藏经的印造极有可能是当时掌管全国佛教事务和西藏地方军政事务的八思巴“帝师”安排的,并从燕京带至西藏。

但是从该套经藏的每卷题名旁书写藏文经名,藏、汉文经名经过认真勘同,准确、工整书写的情况看,我们可以断定该藏经在从燕京运至萨迦寺前后,曾有人专门做过藏汉《大藏经》的对勘整理工作。萨迦寺僧人介绍“元初自北京运来”,其余亦不能详。从西藏萨迦寺角度考虑,不具备胜任汉藏《大藏经》对勘工作的人力条件,也没有客观需要。

那么纵观汉藏历史,唯有一次汉藏《大藏经》对勘正好发生在元世祖忽必烈时期。元世祖忽必烈“见西僧经教与汉僧经教音韵不同,疑其有异,命两士名德对编”,至元二十二年(1285)春,“集帝师、总统、名行师德”三十余人,历时三年之久,进行佛典勘同,终于查清同异有无,编写出《至元法宝勘同总录》。

此次对勘工作,把元代最新完成的文化功绩之一,1256年补雕的《金藏》作为底本,用于对勘汉文《大藏经》版本,毋容置疑。对勘工作完成后或许用于底本的《金藏》转送给西藏萨迦寺,此时时间已到十三世末,八思巴“帝师”于1280年已故。

因此,民族文化宫藏《金藏》或许见证了这一汉藏文化交流互鉴的历史时刻?这个问题我们还需要进一步佐证。

1960年遵照国务院指示,民族文化宫派馆员赴西藏搜集藏文文献资料,在前后藏各大小寺庙普查文献资料,逐册造目普查。从萨迦寺运回《金藏》,历经艰险运至甘肃省安西县(今瓜州县)柳园站装车运京,藏于民族文化宫。

上世纪80年代遵照国务院指示,《金藏》又完璧归赵,重新回到西藏,仅余6卷留存民族文化宫做展示、研究专用。

《金藏》不仅是浓缩和传承中华文明的样本,更是我国各民族间长期友好往来文化交流的文献见证。

(先巴,系民族文化宫图书馆研究馆员。 张昊,系民族文化宫信息中心干部。文中图片均由作者供图。)

卢旭 编辑

中央统战部

中央统战部

中国政府网

中国政府网

京公网安备11010102005982号

京公网安备11010102005982号