循化,黄河岸边的民族团结故事

位于黄河岸边的循化,各民族和谐共存,经济社会正在迅速发展。

我们的旅程继续向前,沿着黄河往下走,在贵德的下游有一个别具特色的地方——循化。

在贵德,有“天下黄河贵德清”的美誉。而到了循化,当地则有“天下黄河循化美”的说法。

滔滔黄河边,巍巍积石山。循化撒拉族自治县位于青海省东部河湟谷地,黄河穿城而过,被称为“黄河岸边的明珠”。黄河,在循化铺展了70多公里的画卷,冬夏多姿,春秋争妍。高原循化春来早,黄河诗意书两岸。“九曲黄河第一湾”清水湾深情,温婉,积石山威武雄壮,见证着渡口边羊皮筏子的变迁。峥嵘相间的丹霞地貌,雄奇壮丽的积石峡、公伯峡,浑然天成的双驼峰,飞流直下的安岗瀑布,婀娜多姿的彩虹瀑布,宛如仙境的乌山池,声名远扬的清水湾及被赋予美丽传说的孟达天池,还有撒拉族东迁遗迹骆驼泉以及大禹导河的遗迹在这里一一呈现。黄河两岸,流动的白云在蓝天的映衬下层次分明,变幻万千……黄河天地间,循化大美天成。

黄河在循化境内有70多公里,两岸地貌壮丽多彩。

黄河在循化境内流速较缓,以前循化有很多渡口。

1954年青海省循化撒拉族自治县成立,成为我国唯一的撒拉族自治县。全县总人口16.16万人,少数民族人口占总人口的93.5%,其中撒拉族人口10.1万人。县内还居住着藏、回、汉等多个民族。各族人民在这片土地上世代安居乐业,团结互助,和谐共融。

循化在哪里

循化撒拉族自治县位于青海省东部,黄河上游,属青藏高原的边缘地带。黄河由西向东横贯县境北部。该县地理位置介于东经102°04′~102°49′、北纬35°25′~35°56′之间,东西长68公里、南北宽27公里,总面积2100平方公里。清乾隆二十七年(1762年)设循化厅。《循化志》曰:“白石峙于东南,黄河环其西北,前则漓水如带,后则积石为屏,蔽障河、兰,牵制鄯、廓,诚西陲之要地也。”

循化四面环山,山谷相间,黄河流经其中,川道平衍,森林茂密,农田肥沃,牧草丰美。小积石山支脉——达里加山位于循化境内东部,周毛卡山位于南部,郭毛喀山位于西南部,其中几座主峰——通布、德通波、当慈山、恰金峰、雷积山、古伟山、渥宝淇、达里加主峰等海拔高达4019米至4636米。循化县境地貌系中海拔山地,北邻黄河川道,中部与东北部为低山丘陵,南部为中高山区。循化属于高原大陆性气候,气候温和、夏无酷暑、冬不甚寒、日照时间长、昼夜温差悬殊。

循隆高速旁的山体能直观地反映当地的地质特点。

循化境内的公伯峡水电站。

黄河清水湾生态园。

孟达山万亩油菜花。(马国忠 摄影)

循化是我国古代文明的发祥地之一,黄河南岸古文化遗存丰富。1986年,在白庄乡米牙亥村西首次发现仰韶文化庙底沟类型遗存——红土嘴子遗址。该遗址不但面积大,而且内涵丰富,它将仰韶文化的分布向西又延伸了一大步,为研究探讨仰韶文化分布、仰韶文化与马家窑文化的关系增添了新资料,也把循化地区历史向上推进近千年的历程,使循化成为青海省历史最长、文化类型遗存最多的第二个县份。

循化虽然县域面积不大,矿产资源稀缺,但当地抓住海拔较低、气候有利经济作物生长、种养业底蕴丰富的地域优势,因地制宜,积极发展“两椒一核”种植基地,建成了以线辣椒为主的蔬菜种植基地3.7万余亩,种植花椒7600亩,种植核桃6.5万亩,特色优势作物结构调整面达86%以上。循化的畜牧业养殖繁育和“拉面经济”产业,也取得了丰硕的成果。同时,循化县凭借丰富的旅游文化资源,大力发展旅游业,旅游融接商贸、文化、体育和扶贫的能力大幅提升。

辣椒已成为循化农民增收致富的农特产品。

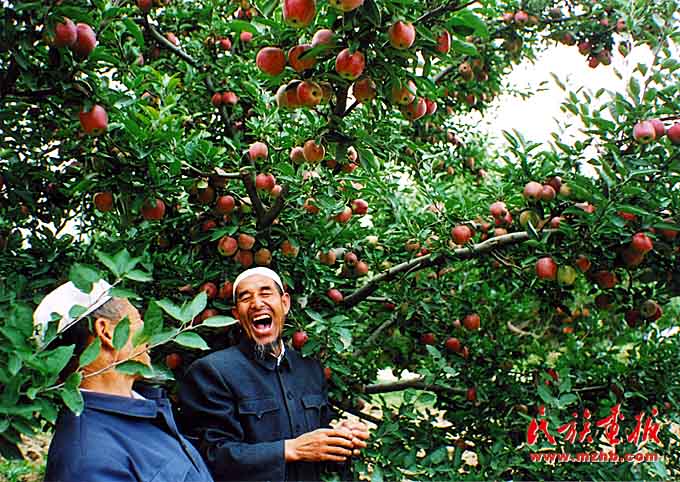

循化气候宜人、物产丰富。这是苹果丰收了。

拉面已成为循化当地群众增收致富的主要产业之一。

民族团结在循化

黄河,从循化蜿蜒流过。黄河岸边,各民族世代和谐共生,和睦相处。民族团结的精神在循化源远流长。

循化县内居住着撒拉、藏、回、汉等多个民族。这里是爱国老人、杰出学者喜饶嘉措出生的地方;这里是第十世班禅额尔德尼·确吉坚赞的故乡;这里有全国唯一一座由红军修建的清真寺;这里有一段段感人肺腑的民族团结故事,让民族团结进步之花在黄河谷地分外娇艳。

循化有悠久的历史文化。这是爱国主义教育基地——十世班禅故居。

喜饶嘉措和十世班禅两位大师毕其一生都在追求爱国爱教和民族团结的伟大事业,在循化各族群众中具有着崇高的地位和巨大的影响。新中国成立前夕,喜饶嘉措大师利用自己在藏区的崇高威望,为祖国统一、各民族和睦相处作出了卓越贡献。新中国成立后,他在担任青海省人民政府副主席期间,又为各民族的和谐共荣、团结进步做了大量卓有成效的工作,将团结进步的种子广泛撒播于各族群众心间。十世班禅额尔德尼·确吉坚赞的故居位于循化县文都乡麻日村,这里也是他出生的地方。十世班禅大师的一生热爱中国共产党、热爱社会主义祖国、追求各民族团结进步。大师每次回到家乡,都要探访撒拉族祖寺——街子清真寺,向各族群众宣扬爱国爱教、和睦相处、共同进步的思想。

文都大寺班禅纪念馆。(民族画报记者 曾颖 摄影)

十世班禅故居,每天都有访客。(民族画报记者 曾颖 摄影)

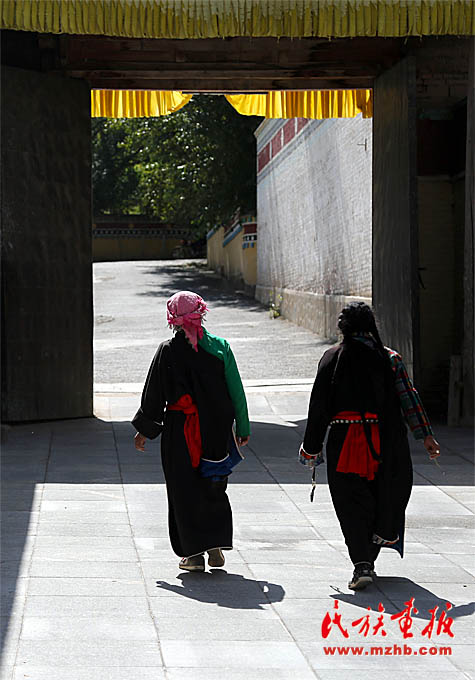

撒拉族和藏族是循化境内的两大民族,在长期的守望相助中,两个民族间形成了一种独特的“许乎”(藏语,撒拉语为“达尼西”)文化。许乎(达尼西)意即值得信托的朋友,在循化,特指藏族和撒拉族之间世代传承的一种族际友谊与跨族交往关系,是维系藏族和撒拉族之间几百年友好关系的一座看不见的精神桥梁。沿黄河地带的撒拉族朋友需要牛羊皮毛等,就要找到自己在山区的藏族“许乎”;山区的藏族朋友需要茶叶盐巴等,就要找交通相对方便的撒拉族“许乎”帮忙。每逢对方民族的重大节日,双方都要互相走动致意……这种友谊往来可以绵延至两个家族的三代四代甚至更长久。

从循化县城往西约15公里,便到达了查汗都斯乡红光上村。这个看似不起眼的村庄,却承载着一段难以忘却的历史,承载着一段难以忘却的情结。西路红军400余名战士来到这里,在红光这片荒无人烟的土地上开垦造渠建房,引来撒拉族群众,并修建了全国唯一一座由红军修建的清真寺,与撒拉族群众结成革命友谊,共同建设美好家园。在红光上村,很多村民说:“没有红军,就没有我们红光上村;没有红军,就没有我们撒拉人的幸福生活……”1949年,撒拉族群众在红光上村用牛皮筏子帮助解放军渡过黄河。2014年以来,在县委县政府的支持下,红光上村先后投入2800余万元建成了西路红军纪念馆、红光清真寺、红军小学、红色广场、红色农家院等,并积极开展征集红色故事、编排红军歌舞、保护革命遗迹等活动。红光上村始终将传承红军的团结互助精神、坚守团结拼搏共同信念贯穿于民族团结进步工作,定期开展各类宣传培训教育活动,积极化解各类矛盾纠纷,真情服务群众、感化群众,以民族团结为纽带,坚守红军精神为动力,共同建设革命精神世代相传的红色家园。红光上村先后被全国红军小学建设工程理事会、青海省委宣传部、海东市委等单位命名为“爱国主义教育基地”。自2014年以来,红光上村承接省市县参训学员达9.2万人,其中集中培训2014场次5.8万余人次。2016年,红光上村被中央授予全国先进基层党组织的称号。村党支部书记马乙四夫被授予第六次全国民族团结进步模范个人、青海省劳动模范荣誉称号,2018年当选全国人大代表。马乙四夫说:“现在,我们过上了好日子,但我们不能忘记那段岁月,红军的精神还要一代代地传承下去,以红色文化元素,打造民族团结的精神家园。”

走进“红军村”感受“红色文化”底蕴。

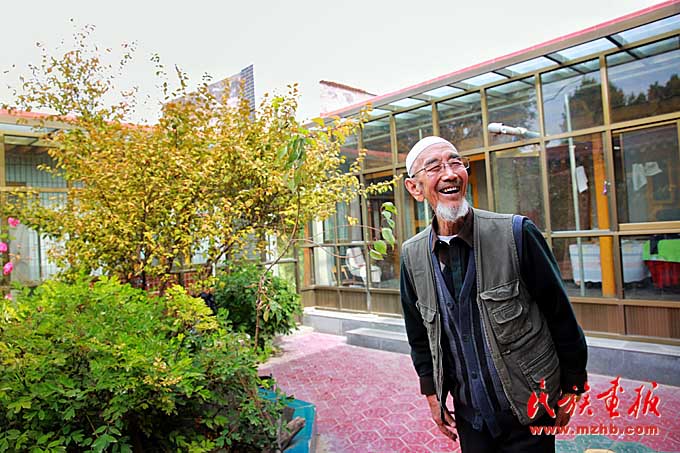

距离循化县城1公里的积石镇瓦匠庄村,是一个回、汉、撒拉、藏等多民族混居村。在这个村子里,大家和睦相处,团结友爱,互相帮助,彼此的信赖和默契构建了和谐家园,真正体现了你中有我,我中有你,谁也离不开谁的和谐民族关系。今年80岁高龄的循化县教育局退休老教师绽树人说:“历史上,瓦匠庄村被誉为‘文化村’,是因为村庄内的学校历史悠久,村里的孩子普遍受过教育,思想文化素质普遍比较高,对各民族的包容性比较强,从不排斥外来人。接纳其他民族的上门女婿,娶其他民族的媳妇,因为他们的包容和接纳,才让其他民族在这里扎下根,开花结果。”团结和谐之风在这里代代相传,明日的瓦匠庄村将会更加和谐美好。

在瓦匠庄村,绽树人正在讲述村子的历史和变迁。

近年来,循化县积极开展创建全国民族团结进步示范县工作,为循化全县的经济健康发展、社会稳定和谐贡献了力量。

近年来,循化积极开展创建全国民族团结进步示范县工作。这是岗察乡“流动党校”学习教育培训会吸引了众多牧民前来听会。

黄河岸边的好日子

春暖花开,正是农忙播种的大好时节。黄河岸边,世代生活在这里的循化各族群众正在田地里忙碌着。这几年,日子过得一年比一年好,收入也一年比一年多,生活富裕了,黄河岸边的人们脸上笑开了花。“如今,村子建设越来越好,水、电、路进村入户了,上学有‘两免一补’、看病有新型农村合作医疗,外出务工有‘阳光工程’,困难群众也有最低保障金……这一项项说不完的好政策,让我们对今后的好日子更有盼头了,对建设社会主义新农村更有信心了。”撒拉族农民马成龙说道,“我们家去年总共种植了5亩线辣椒,每亩地产量达3000多斤,去年一年仅种植线辣椒的收入就有两三万元哩。”

新农村建设让当地村容村貌发生了翻天覆地的变化。

生活条件好了,村民的居住条件也有了很大改善。

辣椒是循化的特产之一。每到循化线辣椒成熟的季节,当地老百姓院子里、墙上、农贸市场都是新摘的火红辣椒,成为名副其实的辣椒海洋。经过多年的精心培育,循化线辣椒已成为当地的支柱产业,农民经济增收的亮点。循化县因其独特地理位置与气候条件,适合辣椒生长,当地群众在长期生产实践中培育出的优良品种,曾出口沙特、科威特等中东国家。在国内外具有良好声誉的循化线辣椒,细长、肉厚、籽少、色红、味辣带香,是辣椒中的精品。

黄河岸边,火红的循化线辣椒长势喜人。

循化线辣椒在国内外享有良好的声誉。

“我们循化的线辣椒是在长期实践中培育出来的地方特色产品,也是青海省的名优特农产品,屡获农业博览会金奖。”青海仙红辣椒开发集团有限公司销售部经理韩学林说。该公司自1999年成立以来,以循化线辣椒为主要原料,年生产辣椒系列产品能力达1万吨,为推广循化特色农产品“两椒一核”作出了很大的贡献。公司以“发展地方特色产业,壮大民族加工企业,引领群众脱贫致富”为己任,从生产经营需要和带动农民增收出发,在“公司+基地+农户”的农业产业化经营模式下,陆续开发出具有高原特色的名优产品,在企业发展的同时带动广大农户增收脱贫,也保证了椒农的增产、增收。

除了辣椒,核桃也是循化的一大名产。果大、壳薄,出仁率高,品质优异……这是人们提起循化核桃时的第一印象。循化的核桃加工企业振荣公司实施“公司+基地+协会+农户”的产业化经营模式,带动了520户农户开展核桃种植,建成1500亩的核桃基地。该基地又辐射调动了2000多户农民的种植积极性,种植薄皮核桃12000亩,为农户脱贫增加了动力。为了将这个浑身是宝的干果之王价值最大化,振荣公司还研发出核桃粉、核桃油及核桃露等新产品,硬壳化身活性炭包,绿皮药用还能变染料,振荣正努力把公司打造成集核桃种植、加工、销售为一体的产业化龙头企业。

振荣薄皮核桃综合开发有限公司的韩学林向记者介绍核桃产品开发。(民族画报记者 曾颖 摄影)

核桃销售市场一角。

“黄河里的石头也能挣钱哩,”在循化县博艺旅游文化有限责任公司的车间里,回族职工王凤莲正在用胶粘贴石头,“我做黄河石艺画快十年了,厂子里只要有前来学习石艺画的人,我都会培训指导他们,让他们学会一门挣钱的手艺。”王凤莲说道。这里是国内唯一的撒拉黄河石艺画制造基地。黄河石艺画以多彩的黄河水石料、黄河两岸山石料为主,博艺公司的产品从造型、色彩、包装等方面都独具特色,已成为循化县的一张名片和金字招牌,并畅销国内外。博艺公司已经探索出一条“公司+农户+基地”的管理经营模式,带动周边低收入农村贫困户200余户,为农户增收提供了致富的平台。

循化县博艺旅游文化有限责任公司车间员工作画现场。

作为全国唯一的撒拉族自治县,循化县属六盘山集中连片特困地区县,也是国家重点扶持发展的人口较少民族地区。自精准扶贫工作启动以来,循化县坚持把脱贫攻坚作为统揽经济社会发展全局的最大政治任务和第一民生工程,发挥自身特色资源和优势,开创了以“保险+扶贫”、特色旅游、光伏扶贫、拉面经济等循化多元特色脱贫模式。2017年底,循化县累计减少农村贫困人口7950人,贫困发生率由2014年的6.2%下降到0.09%以下,成为青海省第一批退出贫困的县之一。

黄河岸边的绿色发展之路

蓝天白云,绿树成荫,周围是芳香的花海,泡上一碗盖碗茶,品尝几道撒拉族特色美食,再观赏撒拉族民俗……在循化,没有比这更惬意的事了。

近年来,分布在黄河沿岸一带的撒拉族风情园以特有的民俗风情吸引着游客蜂拥而至。“自从办起了‘农家乐’,一年能赚上几十万,足不出户就能过上好日子。”说起一天比一天红火的生意,“农家乐”老板老韩的脸上洋溢着喜悦和满足。近年来,越来越多的农村创业者和老韩一样,依靠“农家乐”走上了致富道路。

循化素有青海“高原小江南”的美誉。近年来,循化旅游业快速发展壮大,特别是黄河挑战赛、环湖赛、旅游文化艺术节举办以来,循化的知名度越来越高,前来旅游的人数也逐年增加,而“农家乐”的发展也日渐兴盛。随着乡村游的兴起,循化休闲旅游业发展势头迅猛,“农家乐”接待游客量逐年攀升,乡村旅游已成为循化县旅游产业的新热点、新亮点,成为循化农民脱贫致富的新路子。

中国·青海(循化)国际抢渡黄河极限挑战赛。

在挑战赛中激烈角逐的选手。

环青海湖国际公路自行车赛循化段比赛。

参加抢渡黄河极限挑战赛皮筏子表演的队员。

位于循化县白庄镇乙日亥村的“花海”因其鲜花种植面积大、成景精美、风格独特等优势吸引了大量青海本地和甘肃的游客前来观景。2017年,乙日亥村立足自身丰富的水资源和密布的树林等地理优势,发展出“生态+”的绿色集体产业经济,并取得了较好的效益。“这几年,村‘两委’流转土地近百亩,种植鲜花,建立了‘十样景’为主的观赏性‘花海’。现在不仅增加了花的品种,还在花丛中修建了木栈道,让游客能更亲近地欣赏花的魅力。旺季时,每天能有上千人前来参观。”乙日亥村村委会主任韩学俊介绍道。“花海”的建立,带动了村集体经济发展,创造了新的就业岗位,增加了村民的收入,启发带动了乙日亥村及周边群众的发展。通过发展乡村旅游,乙日亥村不但实现了村集体经济的“破零”,还解决了村贫困户等困难群众的就近就业增收问题,为乙日亥村的振兴带来了新的希望。

乙日亥花海。(马国忠 摄影)

近几年,通过专业合作社、旅游企业带动等模式,循化实施了撒拉尔故里、德林撒拉乡村文化体验等5个旅游扶贫产业园区建设项目和街子上坊村、查汗都斯乡红光村等12个乡村旅游扶贫项目,初步建立了户有增收项目、村有集体经济、县有扶贫产业园的“三位一体”产业扶贫格局,相继打造出三兰巴海撒拉人家、红光村红色文化、乙日亥花海基地、孟达山万亩油菜花、下滩果品采摘基地等乡村旅游景点。凭借丰富的旅游文化资源,循化县大力发展旅游业,围绕“一带三区”旅游资源空间布局,大力发展生态游、民俗游、黄河游、红色游,服务业活力显著增强,波浪滩景区、撒拉尔水镇、骆驼泉风情小镇等景区项目加快建设,特色旅游示范村相继建设,大型体育赛事逐年承办,旅游融接商贸、文化、体育和扶贫的能力大幅提升。

非遗传承人在道帏乡调查螭鼓舞存续现状。

循化县道帏乡螭鼓舞。

当地的传统文化得到传承和保护。这是撒拉族送亲的队伍。

蓬勃发展的旅游业,只是循化绿色发展的一个侧面。近年来,循化县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,积极顺应省委、省政府提出的“黄河生态经济带”建设思路,突出循化产业轻优、民俗浓郁、生态优美的特点和保护黄河生态的重大责任,大力发展绿色产业,持续完善城乡基础,稳步推进生态保护,扎实推进脱贫攻坚,科学推进综合治理,沿黄生态经济带建设取得积极成效。循化依托资源禀赋,突出经济高质量发展要求,加快培育壮大绿色产业,持续提升经济发展的质量和效益;大力发展现代设施农牧业,扩大果蔬种植面积,调优种植结构;稳步推进农区生态畜牧业,严格落实禁养区、限养区划定政策,扶持发展现代生态牧场和家庭牧场;抢抓造林绿化“三绿”建设和“大会战”活动,集中打造特色经济林基地;适度发展黄河冷水鱼养殖,农业基础地位不断巩固;坚持“高新轻优”的绿色发展理念,抓大育小,激发民众创业投资活力,一批优势企业、规模企业健康成长,清真食品(民族用品)产业园集聚发展。

光伏发电项目已成为循化县新的脱贫路径。

大棚里,藏族员工为番茄点花。

冷水鱼网箱养殖基地。

正在建设中的青海循化民族特色用品产业园。

循化县强化黄河治理,优化建设环境,始终坚持生态优先发展理念,聚焦治气、治水、治污以及沿黄土地开发利用等重点,不断强化监管、加大治理,扎实开展沿黄污水直排治理、畜禽养殖禁养区划定、水产养殖手续停办以及沿黄乡镇农村环境卫生整治等工作,并突出短板补齐、源头治理,积极站位保护黄河母亲河大局,实施了黄河干流防洪治理工程、街子河一期、二期、三期生态治理等一批沿黄生态治理项目,黄河水域生态修复治理成效显著。

黄河在水坝的作用下喷出壮观的水柱。黄河岸边的循化也将如这喷涌的黄河水一般蓬勃发展。(马国忠 摄影)

社会稳定、经济发展、民族团结的良好发展态势,为循化发展插上了腾飞的翅膀。如今,黄河岸边的循化山明水秀,整齐的村镇,处处可见充满幸福感的笑脸,这里将会迎来更美好的明天。

(图片除署名外均由中共循化县委宣传部提供)

和勇 石薇 编辑

中央统战部

中央统战部

中国政府网

中国政府网

京公网安备11010102005982号

京公网安备11010102005982号